面对上述多重困境,重庆轨道交通集团推出并系统性部署了“贝克一键求助”系统。该系统并非简单的硬件加装,而是一套集顶层设计、技术集成与标准化流程于一体的综合解决方案,旨在精准破局,重塑轨道交通场景下的求助与响应生态。

顶层设计:从“招援”到“智慧响应”

定位与目标

“贝克一键求助”系统,在官方语境中也被称为“求助按钮”或“工作人员呼叫器”,其核心定位是构建一个介于常规服务咨询(如向站务员问路)和极端紧急处置(如按压紧急停车按钮)之间的**“快速响应通道”**。它的设计目标清晰而精准:

快速连接: 打破乘客与后台控制中心的沟通壁垒,将原本需要多环节传递的信息流,简化为“乘客-车控室”的点对点直接连接。

精准定位: 利用技术手段,在乘客发起求助的瞬间,后台就能自动获知其精确位置,变“模糊描述”为“精准坐标”。

高效处置: 通过标准化的接处警流程,快速评估事件等级,并调度最合适的资源(站务、安保、保洁等)到场,实现对非紧急类事件的快速闭环。

这个定位巧妙地填补了服务需求的空白,既避免了小事占用紧急资源的风险,又为真正需要帮助的乘客提供了远比传统方式更快捷的渠道。

覆盖范围与网络化思路

该方案的价值不仅在于其功能本身,更在于其规模化、网络化的部署思路。根据华龙网等媒体报道,截至2023年9月,重庆轨道交通已在环线、1号线、2号线、3号线、5号线、6号线、国博线、9号线、10号线共9条核心线路的运营车站部署了469个“求助按钮”。这表明该系统并非针对单一线路的“盆景式”试点,而是作为一项标准配置,全面融入了整个轨道交通网络。这种网络化建设确保了乘客无论在哪条线路换乘,都能获得一致、标准化的服务体验,体现了重庆轨道集团在提升全线网服务品质上的系统性考量。

硬件部署与技术实现

物理布局:让求助触手可及

为了实现“触手可及”,求助按钮的物理部署遵循了高可见性和高便利性的原则。根据官方发布的信息,这些按钮主要设置在乘客最可能需要帮助或寻求信息的关键节点:

车站人工售票亭或智能客服中心: 这是乘客处理票务问题或进行初级问询最集中的区域,将求助按钮设于此处,符合乘客的行为习惯。

无障碍电梯旁: 精准服务特殊群体,行动不便的乘客或携带大件行李的乘客在使用无障碍电梯时,如遇设备故障或需要协助,可第一时间求助。

部分自动售票机上: 在乘客自助操作遇到困难时,无需离开设备即可获得远程指导和帮助。

这些设备通常采用醒目的颜色(如红色)或明确的标识,确保在嘈杂、人流密集的车站环境中也能被乘客快速识别。

重庆轨道交通车站内设立的智能客服中心,是“贝克一键求助”按钮的重要部署点之一

系统构成与技术集成

“贝克一键求助”的背后,是一套复杂的系统集成。它并非一个孤立的对讲机,而是深度嵌入到整个车站的“智慧大脑”——乘客信息系统(PIS, Passenger Information System)和综合监控系统(ISCS, Integrated Supervisory and Control System)之中。

通信技术: 系统普遍采用基于IP网络的VoIP(Voice over IP)技术。当乘客按下按钮,信号通过车站内部局域网,直接呼叫预设在车站控制室(车控室)的专用终端,建立起清晰、稳定的双向语音通话。

定位与联动: 这是该系统的核心价值所在。每一次呼叫都会携带唯一的设备ID,后台系统通过该ID能立即在电子地图上定位求助点的精确位置。更重要的是,系统与综合监控系统(ISCS)实现了联动。根据相关技术研究,智慧车站的安防系统能够实现异常情况下的视频联动,当求助按钮被激活时,车控室的监控大屏会自动弹出求助点附近CCTV摄像头的实时画面。这使得后台工作人员能够获得“声音+图像”的立体化现场信息,极大地提升了情况研判的准确性。

数据后端: 所有求助通话都会被录音,处置过程会被系统记录,形成结构化的数据工单。这些数据汇入运营大数据平台,为后续的分析和决策提供支持。

这种技术架构,将一个简单的物理按钮,升级为了一个集通信、定位、监控、数据采集于一体的智能化感知终端。

使用流程与操作指南

为了确保系统的高效运作,重庆轨道交通不仅在技术上进行了精心设计,也为乘客和工作人员制定了清晰、标准化的使用流程。

面向乘客的简明手册

对于乘客而言,使用流程被设计得极其简单,遵循“一看、二按、三说、四等”的原则:

发现按钮(一看): 在车站的售票厅、客服中心、无障碍电梯等处,留意带有“求助”或“Help”标识的醒目按钮。

一键通话(二按): 遇到需要帮助的情况,直接按下按钮,无需任何其他操作。

清晰描述(三说): 待工作人员接通后(通常会有提示音),靠近设备的话筒,清晰、简要地说明情况。官方建议的沟通要素包括:我是谁 (一名乘客)、我在哪 (如“我在6号线光电园站A口的售票机旁”)、什么事 (如“我需要问路”、“我的交通卡无法使用”、“旁边有位老人好像身体不舒服”等)。

原地等待(四等): 在得到工作人员的回复后,请在安全区域原地等待,工作人员会尽快前来处理。

同时,运营方也通过媒体和站内宣传,强调非紧急情况请勿随意按压,以确保宝贵的响应资源能留给最需要的人。

面向工作人员的响应机制(SOP简化版)

对于后台工作人员,一套标准作业程序(SOP)是保障服务质量和效率的关键。这套流程确保了每一次求助都能得到规范、及时的处理:

接警(Receive): 车控室的专用终端响起警报音,屏幕上自动弹出求助点位的地图标识和联动视频。值班员在5秒内接听通话,并报明身份:“您好,XX站控制室,请讲。”

评估(Assess): 通过与乘客的对话和观察联动视频,快速评估事件的性质(问询、服务、报障、冲突、医疗等)和紧急程度。

调度(Dispatch): 根据评估结果,通过无线调度系统,向距离求助点最近的站务员、安保或保洁人员下达指令。指令清晰、简洁,包含精确位置和事件摘要。

处置与闭环(Resolve & Close): 现场人员到达后,按照相应预案进行处置。处置完毕后,向车控室汇报结果。车控室值班员在系统中记录处置详情,关闭该事件工单,完成一次完整的服务闭环。

这套SOP将原本模糊、随意的响应过程,转变为一个可度量、可管理、可追溯的标准化工作流,是系统得以高效运行的制度保障。

价值升维:从“一个按钮”到“一座城市的温度”

“贝克一键求助”系统的意义,远不止于提供了一个便捷的工具。它在乘客体验、运营效率和城市形象三个维度上,都实现了价值的升维,深刻地反映了重庆这座城市在现代化治理进程中的思考与实践。

对乘客:安全感与幸福感的双重提升

即时响应的安全网

该系统最直接的价值,在于为每一位乘客编织了一张触手可及的“安全网”。它极大地缩短了从“遇到问题”到“获得响应”的时间,将传统模式下可能长达数分钟甚至更久的等待,压缩至秒级。这种即时性反馈,能够有效缓解乘客在陌生、嘈杂环境中遭遇突发状况时的焦虑和恐慌。无论是迷路的外地游客,还是遇到票务难题的市民,或是目睹他人需要帮助的热心人,都能通过这个按钮快速获得官方支持。这不仅仅是解决了一个具体问题,更是在心理层面给予了乘客一种“随时有人在”的确定性,这种确定性是公共安全感的重要基石。

人性化服务的体现

“贝克一键求助”系统是对“以人为本”服务理念的深刻践行。它显著降低了求助门槛,尤其对于不擅长使用智能手机的老年人、行动不便的残障人士等特殊群体而言,其价值尤为突出。该系统与重庆轨道交通推出的“爱心预约”服务(乘客可提前通过小程序或电话预约全程接力服务)形成了有效互补。当特殊群体乘客未提前预约,或在站内遇到临时困难时,“贝克一键求助”按钮便成为他们最直接、最可靠的求助方式。这种对弱势群体的细致关怀,彰显了城市公共服务的包容性和温度。

矛盾的“缓冲带”

在“6号线女子被打”等冲突事件中,一个关键的升级节点在于当事人之间缺乏有效的第三方介入。当误解发生时,如果有一个中立、权威的渠道能够迅速介入,进行调解和澄清,很多矛盾或许就不会激化为暴力行为。“贝克一键求助”系统恰好扮演了这样一个“缓冲带”和“减压阀”的角色。当乘客间发生口角或摩擦时,任何一方都可以通过按下按钮,将运营方引入现场。工作人员的出现,本身就对激动的情绪有镇静作用,并能将事态从私人对峙引导至公共秩序管理的轨道上来,有助于在矛盾升级前进行干预和化解,从而促进更和谐的乘车环境。

对运营:效率与智慧化的同步进化

精准调度的实现

对于运营方而言,该系统带来的是一场效率革命。它彻底改变了过去依赖乘客模糊描述进行人员调度的低效模式。车控室通过系统可以实现对求助事件的“像素级”定位,从而能够指令距离最近的工作人员以最短路径赶赴现场。这种从“广播式呼叫”到“GPS式导航”的转变,不仅提升了人员调度的准确性和效率,也优化了人力资源的利用,避免了因信息不清造成的人员空跑和时间浪费。

数据驱动的决策依据

每一次“贝克一键求助”的背后,都是一条宝贵的数据。系统自动记录的通话录音、求助时间、地点、事件类型、处置时长等信息,汇聚成一个庞大的运营数据库。通过对这些数据进行挖掘分析,运营方可以获得深刻的洞察:

热点分析: 识别出求助和事件高发的车站、区域和时段,为优化安保巡逻路线和站务人员排班提供科学依据。

问题归类: 分析求助类型(如票务问题、设施故障、乘客冲突),可以发现系统性、重复出现的问题,从而推动相关设备、标识或流程的改进。

绩效评估: 通过分析各类事件的平均响应和处置时间,可以量化评估不同班组、不同车站的服务效率,为员工培训和绩效考核提供客观标准。

这种数据驱动的决策模式,是重庆轨道交通从传统的“经验管理”向现代化的“数字化、智能化管理”转变的关键一步。

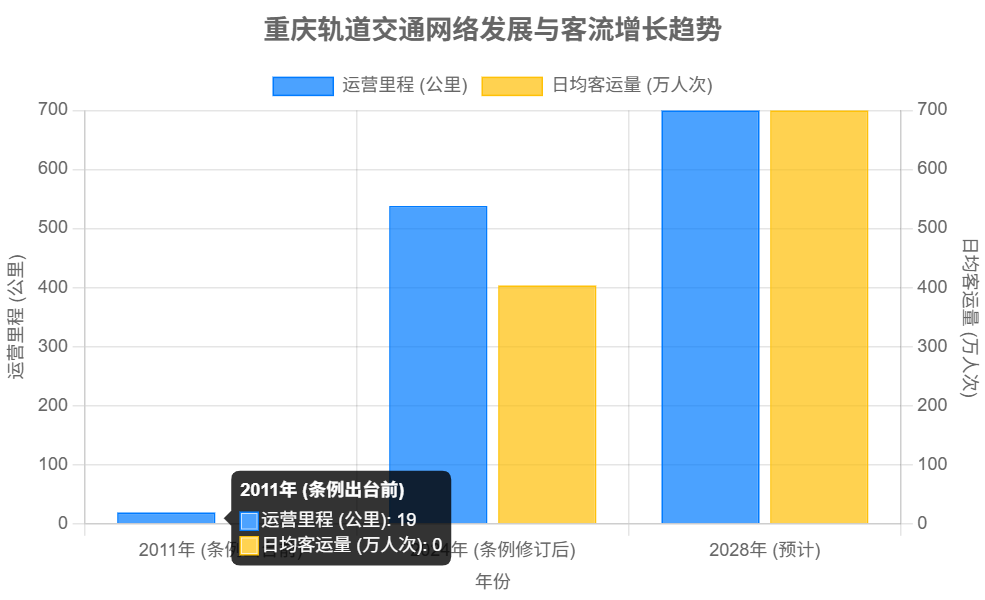

数据来源:重庆市人大常委会及重庆市发改委。图表直观展示了重庆轨道交通网络的急剧扩张,凸显了引入智能化管理工具的必要性。

赋能智慧城轨建设

“贝克一键求助”系统是“智慧城轨”宏大蓝图中的一个关键应用。根据中国城市轨道交通协会发布的《智慧城轨发展纲要》,智慧城轨涵盖智慧乘客服务、智能运输组织、智能运维安全等八大体系。“贝克一键求助”系统恰好横跨了多个领域:它通过提供便捷的求助渠道提升了“智慧乘客服务”;通过精准调度和数据分析优化了“智能运输组织”;通过快速响应和风险预警增强了“智能运维安全”。它是将云计算、物联网、大数据等新兴信息技术与轨道交通业务深度融合的典范,为重庆建设更高水平的“智慧车站”和实现全线网的智能化升级提供了宝贵的实践经验和数据积累。

对城市:治理能力与品牌形象的双重塑造

现代化治理的缩影

一个城市的治理水平,往往体现在其如何应对日常的、微小的挑战上。“贝克一键求助”系统正是重庆在超大城市公共安全治理领域精细化、前瞻性思维的缩影。它表明城市管理者不仅关注宏大的基础设施建设,更关心每一位市民在其中的具体体验和安全感受。该系统的建立和推广,是等法规精神从纸面走向现实的生动案例,体现了依法治理、科技赋能的现代化治理理念。

城市形象的加分项

对于游客和外来者而言,城市的公共服务是他们感知城市温度最直接的窗口。一个安全、便捷、人性化的轨道交通系统,无疑是城市形象的巨大加分项。当一位外地游客在复杂的换乘站中迷路,通过一个简单的按钮就能得到及时帮助时,他所感受到的不仅是便利,更是这座城市的热情与高效。这个小小的按钮,如同重庆的立交桥和穿楼轻轨一样,能够成为一个独特的记忆点,向外界展示着重庆这座城市“以人为本”的务实风格和充满关怀的内在气质,是一张成本低廉却效果显著的城市名片。

社会共治的催化剂

公共安全从来不是某一个部门的专利,而是需要全社会共同参与的系统工程。“贝克一键求助”系统在客观上起到了催化社会共治的作用。它为“见义勇为”提供了更安全、更高效的实现路径。当乘客看到他人突发疾病或遭遇不法侵害时,不必再犹豫是否要亲自介入以及如何介入,他们可以通过按下按钮,迅速将专业力量引入现场。这种“见义智为”的方式,降低了普通市民参与公共安全维护的门槛和风险,鼓励更多人成为城市安全的“流动哨兵”,从而在全社会营造出“群防群治”的良好氛围,共同守护山城的平安。